Wormser Geschichte mit Briefmarken erzählt

Worms [vɔʁms, im Dialekt vɔms] (lat. Wormatia, Borbetomagus oder Civitas Vangionum) ist eine kreisfreie Stadt im südöstlichen Rheinland-Pfalz und liegt direkt am linken Rheinufer. Das Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums liegt jeweils am Rand der Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main. Aufgrund dieser Lage wird es gleichzeitig der Planungsregion Rheinhessen-Nahe und der Metropolregion Rhein-Neckar (in der die Planungsregion Rheinpfalz aufgegangen ist) zugeordnet.

Bekannt ist Worms als Nibelungen- und Lutherstadt als auch für seinen Dom, der neben dem Mainzer und dem Speyerer Dom einer der drei romanischen Kaiserdome ist. Worms (jiddisch ווירמייזא Wermajze), eine der drei SchUM-Städte, war überdies ein Zentrum aschkenasisch-jüdischer Kultur in Deutschland.

5000 vor bis 14 nach Christus

In den Nebeln der Geschichte, tief verwurzelt in der reichen Erde des Rheintals, liegt die Stadt Worms. Schon vor 7000 Jahren, etwa 5000 (Jungsteinzeit / Neolithikum) vor Christus, begannen Menschen diesen fruchtbaren Landstrich zu besiedeln. Es war das milde Klima und die schützende Lage am hochwassersicheren Ufer des Rheins, die sie anzogen. Hier, zwischen den Mündungen des Eisbachs und der Pfrimm, begann eine Geschichte, die bis in die heutige Zeit reicht.

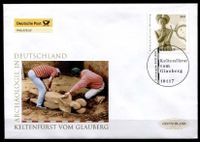

Schon früh erkannten die Kelten den besonderen Reiz dieses Ortes und nannten ihn ehrfurchtsvoll „Borbetomagus“ oder „Borbitumagus“. Der Name selbst, in seinen keltischen Wurzeln tief verankert, spricht von einem Ort großer Bedeutung. Nördlich der Pfrimm lag die keltische Keimzelle, die später den Grundstein für die römische Stadt legte.

Die Spuren dieser alten Siedler sind durch archäologische Forschungen gut belegt. Eine beeindruckende Siedlungskontinuität zeugt von der Beständigkeit und Attraktivität dieses Ortes. Über Jahrtausende hinweg trotzten die Menschen den Herausforderungen der Natur und bauten eine Gemeinschaft auf, die auf dem fruchtbaren Boden des Rheintals gedeihen konnte.

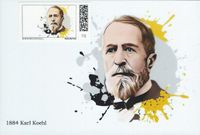

Auf der unscheinbaren Anhöhe Adlerberg am Rhein im Süden von Worms wurden von 1896 bis 1951 insgesamt 25 Gräber aus verschiedenen Zeiten entdeckt. Davon stammen nach heutiger Kenntnis acht Gräber von der Adlerbergkultur (etwa 2300/2200–1800 v. Chr.) aus der Frühbronzezeit. Um die Erforschung dieser Funde hat sich der Wormser Arzt Karl Koehl verdient gemacht, auf den der Begriff „Adlerbergkultur“ zurückgeht.

Der tönerne Vogel wurde am 4. Dezember 1996 in einem keltischen Grab im Industriegebiet Worms Nord gefunden. Er besteht aus dunkelbraunem Ton, in den punkt- und halbkreisförmige Verzierungen eingedrückt wurden, um Federn zu imitieren. In den Vertiefungen sind noch Reste weißer Farbe erhalten. Es ist unklar, ob der Vogel als Dekoration, Talisman oder Spielzeug diente. Weil in dem Grab kaum noch Reste von Knochen vorhanden waren, sind Alter und Geschlecht nicht mehr bestimmbar. Zu den weiteren Grabbeigaben zählten ein Bronzering, der auf einem Oberarmknochen steckte, und zwei Fibeln, also verzierte Nadeln zur Befestigung des Gewandes, aus Eisen und Bronze. Die Verzierung der bronzenen Fibel erinnert ebenfalls an einen stilisierten Vogelkopf. Durch die Stilmerkmale der Fibeln ließ sich das Grab zeitlich einordnen: Es stammt aus der frühen Latènezeit, also etwa dem Zeitraum zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert v. Chr.

Das Grab lag in einem doppelten Kreisgraben mit über 14 m Durchmesser, der einen Eingang im Nordosten und vielleicht auch im Süden hatte. Es war Teil eines größeren Gräberfeldes, das jahrhundertelang, vor allem während der frühen Latènezeit, genutzt wurde. Viele Gräber waren von Kreisgräben umgeben, die sie einst aus der Landschaft hervorhoben. Möglicherweise waren damals in ihrer Mitte noch Grabhügel aufgeschüttet. Die vielen Kreisgräben und die teils reich ausgestatteten Gräber sprechen dafür, dass der Ort auch überregional wichtig war. Das Grab wurde übrigens passenderweise im Gewann „Entenpfuhl“ gefunden, nach dem dort bis heute eine Straße benannt ist.

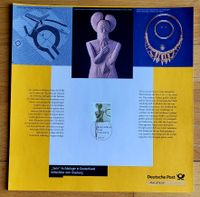

Worms Stück für Stück: Steinzeitlicher Schmuck aus Muscheln, Schnecken und Zähnen

„Diamonds are a girl’s best friend“, sang einst Marilyn Monroe – doch eine Frau aus der Jungsteinzeit hätte dem wohl widersprochen. Statt funkelnder Diamanten schmückte sie sich mit Ketten aus Muschelstücken, Schneckenhäusern und sogenannten „Grandeln“, den Eckzähnen von Hirschen. Diese Zähne galten schon damals als begehrte Schmuckstücke und Jagdtrophäen und waren so beliebt, dass sie sogar durch kunstvoll geschnitzte Muscheln imitiert wurden.

Bei einer Bestattung aus jener Zeit lagen auf den Händen der Verstorbenen zwei durchbohrte Spondylusmuscheln, deren Herkunft vom Mittelmeer bis nach Rheindürkheim auf einen weitreichenden Warenaustausch schon in der Jungsteinzeit hinweist. Die hohe Qualität und Vielfalt der Beigaben lassen vermuten, dass es sich bei der Verstorbenen um eine Frau mit besonderem gesellschaftlichem Status handelte. Neben tönernen Gefäßen fand man im Grab auch Reste roter Farbe – ein Element, das bereits in der Altsteinzeit rituelle Bedeutung hatte.

Entdeckt wurde das Grab um Ostern 1898 in Rheindürkheim beim Bau der inzwischen stillgelegten Eisenbahnstrecke. Es wird der sogenannten Hinkelstein-Kultur zugerechnet, die etwa um 5000 v. Chr. existierte und ihren Namen dem Feld „Am Hinkelstein“ bei Monsheim verdankt. Der dort einst aufgestellte Menhir, heute vor dem Monsheimer Schloss zu sehen, hat dem Namen nach zwar Bezug zur Kultur, selbst aber keinen direkten Zusammenhang mit ihr.

Typisch für Gräber dieser Kultur war die Ausrichtung der Toten in ausgestreckter Lage von Nordwest nach Südost. Der Ausgräber Dr. Carl Koehl, eigentlich Arzt, nutzte vorgedruckte Skelett-Skizzen, um die Fundstücke darin einzuzeichnen – das Skelett selbst wurde damals meist kaum untersucht.

Der außergewöhnliche Schmuck dieser Frau ist heute im Museum der Stadt Worms im Andreasstift im 2. Obergeschoss zu sehen. Und wer Lust hat, kann an der Bastelstation im selben Raum selbst kreativ werden und Hals- oder Armbänder im Stil der Steinzeit anfertigen.

Wahrscheinlich entstand zu dieser Zeit ein römisches Kastell, das als militärischer Stützpunkt und Schutz für die aufstrebende Stadt diente. Die zugehörige Zivilsiedlung mit dem aus dem Keltischen stammenden Namen Borbetomagus wurde Hauptort der Civitas Vangionum und entwickelte städtische Strukturen.

Die Römer brachten Fortschritt und Veränderung. Straßen wurden gebaut, die Worms zu einem bedeutenden Knotenpunkt im Netz der römischen Fernstraßen machten. Die Stadt erblühte unter der römischen Herrschaft und entwickelte sich zu einem Zentrum des Handels und der Kultur.

Durch die Jahrhunderte hindurch hinterließen die Kelten und Römer ihre Spuren, die das Gesicht von Worms prägten. Jede Epoche fügte der Stadt eine neue Schicht ihrer reichen Geschichte hinzu, die bis heute in den Straßen und Gebäuden von Worms spürbar ist. So lebt der Geist von „Borbetomagus“ in der modernen Stadt Worms weiter, ein Zeugnis der langen und wechselvollen Geschichte dieses besonderen Ortes.

„Der letzte Ritt des Quintus Carminius Ingenuus“

Eine Geschichte aus dem römischen Worms

Stell dir vor, du stehst auf einer römischen Straße am Rande der antiken Stadt Borbetomagus, dem heutigen Worms. Der Wind trägt den Staub der Ebene heran, über dir kreisen Vögel in der heißen Luft. Und dort – zwischen den Gräbern entlang der Straße nach Mainz – ragt ein gewaltiger Grabstein auf. Darauf: ein Reiter, unerschrocken, stolz, sein Speer auf einen am Boden kauernden Feind gerichtet.

Es ist das Denkmal für Quintus Carminius Ingenuus, einen römischen Reitersoldaten – und mehr noch: einen Signifer, einen Träger des Feldzeichens. In der Schlacht war es seine Aufgabe, das Zeichen seiner Einheit zu halten, hoch über den Staub und das Chaos des Gefechts erhoben. Es war ein Ehrenamt – und eine schwere Verantwortung. Denn das Signum war der Stolz der Truppe. Sein Verlust galt als Schande, sein Schutz als heilig.

Quintus wollte, dass man sich an ihn erinnerte – nicht nur als Soldaten, sondern als römischen Helden. Sein Grabstein zeigt ihn in Bewegung, im Triumph. Unter ihm windet sich ein geschlagener Gegner mit wildem Haar – ein „Barbar“, wie die Römer sagten. Nackt, am Boden, hilflos. Ein Kontrast zum aufrecht sitzenden Römer, dessen Haltung und Rüstung Disziplin und Überlegenheit ausstrahlen. Zwei Löwen thronten einst über dem Bild, Symbole für Mut und Kraft – ihre Köpfe sind zwar verloren, doch ihr Vermächtnis lebt weiter.

Und dann ist da noch ein kleines Detail: Der Reiter hat keine Steigbügel. Denn die kannte man in Europa noch nicht. Doch der „Hörnchensattel“, den er nutzt, hält ihn sicher im Sattel – im Leben wie im Andenken.

Unter dem Relief hat sich ein Teil der Inschrift erhalten. Sie verrät uns seinen Namen, den seiner Einheit – der „Ala Hispanorum“, einer berühmten Reitertruppe – und dass er 25 Jahre treu gedient hatte. Sein Erbe, ein gewisser Sacer Iulius, ließ den Stein setzen – getreu dem letzten Willen des Gefallenen.

Der Grabstein wurde im Jahr 1666 entdeckt, an der alten römischen Gräberstraße vor den Toren von Worms. Heute steht er im Lapidarium des Kreuzgangs – als stiller Zeuge eines Lebens, das einst im Staub der Schlacht erstrahlte. Und als Erinnerung an einen Mann, der sich für immer als römischer Held verewigen ließ.

Die von den Kelten gegründete Stadt wetteifert mit Augsburg, Trier und Kempten um den Titel der ältesten Stadt Deutschlands. Worms ist der deutsche Vertreter im Most Ancient European Towns Network (Arbeitskreis der ältesten Städte Europas).

Die Tonmaske wurde 1891 bei Kanalarbeiten nahe der damals neu gebauten Neusatzschule entdeckt. Obwohl sie zerbrochen in einer römischen Abfallgrube lag, konnten fast alle Bruchstücke geborgen und die Maske wieder zusammengesetzt werden.

Die Maske besteht aus hellem Ton, an verschiedenen Stellen rotbraun bemalt. Sie wurde in römischer Zeit aus Köln importiert, wo zahlreiche ähnliche Masken aus dem gleichen Ton gefunden wurden. Diese Funde stammen aus der Zeit zwischen dem späten 1. und dem frühen 3. Jahrhundert n. Chr.

In der griechisch-römischen Kultur waren Masken eng mit dem Gott Dionysos (römisch: Bacchus) verbunden. Sie wurden bei religiösen Riten und in Theaterstücken eingesetzt, die ursprünglich zu Ehren von Dionysos aufgeführt wurden. Die Masken stellten verschiedene klischeehafte Charaktertypen dar und wurden mit Perücken und Schuhen mit hohen Absätzen kombiniert.

Interessanterweise war diese Maske trotz der Öffnungen für Augen und Mund sowie der Löcher für Befestigungsriemen vermutlich nicht für den Theatergebrauch bestimmt. Bühnenmasken bestanden damals aus leichteren Materialien wie Stoff oder Leder. Die Tonmasken hingegen waren aufgrund ihrer verzerrten Proportionen und der unebenen Innenseite nicht zum Tragen geeignet. Stattdessen dienten sie wohl der Dekoration in repräsentativen Räumen oder an Hausfassaden — so, wie es auch auf römischen Wandmalereien zu sehen ist.

Diese beeindruckende Tonmaske könnt ihr in unserer römischen Abteilung bewundern — und wer möchte, kann eine originalgetreue Kopie im Museumsshop erwerben. (Museum der Stadt Worms im Andreasstift)

.jpg/picture-200?_=1986503c146)